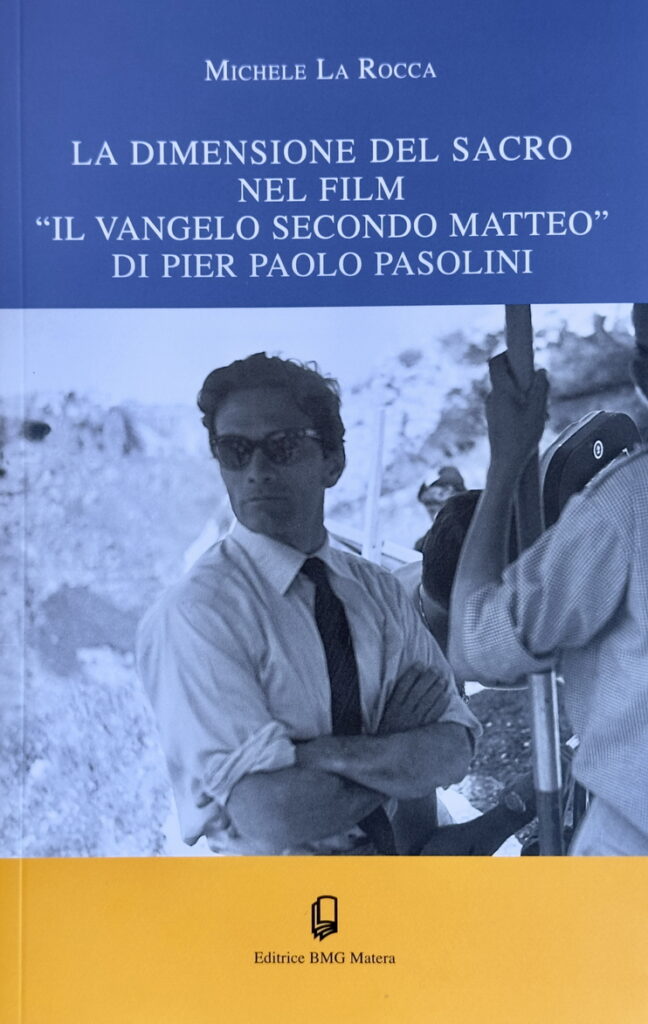

La presentazione si è tenuta a Matera il 9 aprile 2025 nella Sala Consiliare della Provincia, per iniziativa della Università della Terza Età e dell’Educazione Permanente di Matera (UNITEP).

Dopo il saluto di Costantino Di Lillo, presidente dell’UNITEP, sono intervenuti il dott. Andrea Gemma, medico e musicista, già direttore del servizio di neuropsichiatria infantile della ASM di Matera e don Michele La Rocca, autore del libro, laureato in Lettere con un percorso di studi dedicato a letteratura, arte, musica e antropologia culturale.

Il volume raccoglie il suo lavoro di tesi per la laurea triennale, un tema scelto, non senza un certo azzardo, per documentare come nel cuore di ogni uomo, anche il più bistrattato o agnostico, si nasconda il desiderio del sacro.

Questa lettura della figura del regista e poeta, da certa stampa definito “dannato”, viene documentata attraverso l’analisi dei suoi tre “film cristici” che comprendono La ricotta (1963), Il Vangelo secondo Matteo (1964) e Teorema (1968).

Educato alla fede cattolica dalla madre Susanna, la sua vita fu segnata dal dolore della perdita del fratello Guido, partigiano della divisione Osoppo ucciso per mano di altri partigiani, e poi da altre prove personali che lo portarono a porsi domande esistenziali che non trovarono risposta.

La scoperta del suo orientamento sessuale lo costrinse a lasciare la terra friulana per Roma, dove insegnò italiano in una borgata poverissima, e fu anche il motivo della sua espulsione dal partito comunista cui aveva aderito qualche anno prima.

Inviso al mondo ecclesiale per il suo rifiuto di una fede cattolica basata sui “doveri religiosi”, non fu meno tenero nei confronti della fede laica del “consumismo borghese” contro cui scrisse una serie di articoli sul Corriere della Sera, pubblicati poi nella raccolta Scritti corsari.

Nella Vita di don Giussani di Alberto Savorana si scopre che il sacerdote milanese espresse un giudizio tutt’altro che negativo sulla persona di Pasolini, in particolare dopo aver letto l’editoriale del 24 giugno 1974 dal titolo Il potere senza volto, definendolo l'”unico intellettuale cattolico” dell’epoca.

In quel testo lo scrittore denunciava l’omologazione e la distruzione del popolo ad opera di un nuovo potere, al tempo stesso conservatore e dissacrante, che faceva della merce il suo idolo e del consumismo il suo modello di vita.

Osserva Don Michele La Rocca che per Pasolini “la ricerca del sacro non coincide con la ricerca di Dio ma con quell’elemento misterioso ma talmente familiare all’uomo che ne condiziona la vita e la razionalità. Da questa ricerca di senso, che si contrappone alla logica dell’utilitarismo e dell’omologazione operata dal “potere senza volto”, nasce la sua passione per l’uomo e per gli ultimi nel mondo.”

Una ricerca che non giunse ad un approdo ultimo, pur desiderato, ma gli fece trovare delle porte sbarrate, specie nell’ambiente cattolico.

Descrive così lo stesso Pasolini la sua condizione esistenziale: “Sono bloccato in modo che solo la grazia potrebbe sciogliermi, forse perché io sono da sempre caduto da cavallo. Non sono mai stato spavaldamente in sella, come molti potenti della vita o molti miseri peccatori.”

“Sono caduto da sempre e un piede è rimasto impigliato nella staffa, cosicché la mia corsa non è una cavalcata ma un essere trascinato via, con il capo che sbatte sulla polvere e sulle pietre. Non posso né risalire sul cavallo degli ebrei e dei gentili, né cascare per sempre sulla terra di Dio.”

Per il dottor Andrea Gemma questa condizione riassume il dramma dell’uomo contemporaneo teso tra una ricerca di senso – che può diventare nostalgia di un mondo antico – e una razionalità che imbriglia, pianifica piuttosto che aprire alla comprensione del reale.

In Pasolini la sua sete di verità si coagulò nel fascino per la figura del Cristo storico, una presenza dirompente, capace di scardinare le certezze consolidate e di sconquassare la vita, in tal senso perciò una figura “rivoluzionaria”.

Ma non è forse questa la forza dell’annuncio cristiano?

Quando non è ridotto a sentimentalismo o a ideologia religiosa, l’incontro con Cristo non può non rendersi visibile in persone che da quell’incontro sono state cambiate.

E’ proprio questa la testimonianza che il mondo attende, come faceva notare don Puglisi: “Dio bisogna prima darlo e poi dirlo!”.

Illustrando l’ultima parte del suo libro, don Michele La Rocca ha messo a confronto la prospettiva di Pasolini con la visione di Papa Francesco, sottolineando delle affinità insospettabili: la “Chiesa in uscita” invocata dal Pontefice non è poi così lontana dal desiderio pasoliniano di una chiesa che si faccia compagna di cammino per gli ultimi e per i “dannati” della storia.

Scrivi un commento